必死に資料を作ったのに

リッキーとの不思議な時間から、一か月。タスクばらしを実践するようになり、僕は少しずつ仕事を楽しめるようになった。以前のように、漫然と「仕事」、いや、「作業」をして時間が過ぎるのを待つようなことがなくなったのだ。

そしてHoursのプロジェクトでの藤田さんのサポートは順調に進み、FVSの動画とは違う未来になった。そう、本当に未来を変えられたのだ。

FVSの映像が全部適当というわけでもない。FVSで見た未来が、現実でも起きたことがここ数週間で何度もあった。自販機のルーレットに当たるとか、スマホを落として画面にヒビが入るとか……。大きく自分の人生に影響を与えるような出来事ではないけど、FVSに対する信頼度は日々高まっている。

リッキーには、あの日以来出会うことはなかった。新しいパン屋さんのクロワッサンの味を求めて、奮闘しているのだろうか。ときどき、あの時間は夢だったんじゃないかと思うこともある。

「このタスクも終わりっと。あと、四つか」

独り言を言いながら、ノートに書かれたタスクの一つに線を引いた時、終業のチャイムがなった。今日やろうとしていたタスクは全部終わっているし、帰るとするか。そういえば今日からだっけ、僕が大好きなアニメの劇場版が公開されるの。初日に見に行っちゃおうかな。

会社を出た僕は、スマホで映画館のサイトを開く。お、やってるやってる。あと三十分で近くの映画館ではじまるな。

映画館の予約ページを開こうとした時、ちょうどFVSの通知が表示され、僕は思わずその通知をタップしてしまった。ときどきあるんだよな、こうやって通知を押しちゃうこと。

FVSを開くと、新しい動画が並んでいる。この光景にもだいぶ慣れてきた。たいがいが、たわいもない未来だ。あれ? これは、なんだろう。「【3週間後】一人きりで仕事をしていると……」。なんだか嫌な予感がするタイトルだ。気になるな……。このままではせっかくの映画に集中できないし、近くのカフェに入って動画を見てみるか……。

――とある月曜日の朝。マーケティング部第一グループのチームミーティング

「ということで、Hoursのキャンペーンに関しては当初の想定通り、二十代向けに訴求していく方向で固まった。健太の分析レポートがとても役に立ったよ。さて、つぎは、企画の段階に入っていく。まずは案をたくさん出しながら、議論を進めていきたい。飯村さんには、ぜひ企画に入ってほしい」

「もちろんでーす」

「他にも企画を思いついた人がいたら、どんどん出してほしい。数が大事な段階だから、どんなアイデアでも受けつけます。思いつきも大歓迎! 気軽にお声がけくださいませ」

藤田はそう言いながら、大げさにお辞儀をする素振りを見せた。健太は藤田が頭を上げるのを見計らい、手を挙げる。

「今回は僕も企画を出します。好きな商品ですし、分析レポートを作りながらいろいろ思いついたこともあったので」

「おお、健太! その一言を俺は待っていた!」

「珍しいですね、健太さん。いつも企画出さないし、企画のブレストの時はずっと下むいているのに」

飯村がいつものようにとぼけた顔でつぶやく。

「今回はがんばろうかなって」

「そうですか。いい企画が出るといいですね」

健太は一瞬、むっとした表情になる。飯村の発言を、上から目線に感じたのだろうか。ただ普段から毒舌を発しながらも、憎めない飯村のキャラクターもあり、その場は変な空気になることなく、つぎの議題に移っていった。

――翌日、健太のデスク

健太は黙々とパソコンに向かい、企画資料を作っている。プリントアウトされた資料のページ数は、かなりの量になっていた。

「絶対に自分の企画を通してやる。飯村さんには負けないぞ」

健太は小さくつぶやくと、さらにキーボードを叩くスピードを上げていった。

一方、健太のデスクから少し離れた立ち会議用の丸テーブルでは、飯村が藤田に話しかけている。

「ちょっといいですか、藤田さん。企画の件で相談が」

「おう、三十分後にミーティングだから、それまでならいいよ」

「あの、私、実は前からモクテルに興味があって」

「モクテル?」

「ノンアルコールのカクテルのことです。最近、若い子の間で少しずつ流行ってるんですよ」

「え、そうなの。全然知らなかった」

「私もアルコールは苦手なんですけど、モクテルなら飲もうかなって気になるんですよね。なんでだろうって考えた時に、やっぱりかわいい見た目に惹かれるのかなって」

「若い子に受けるには、見た目は大事だよなぁ」

「〝いいね〟をつけちゃいますもん、友達がSNSに投稿してたら」

「モクテルの写真を投稿する友達なんているんだ」

「バーで働いてる友達がいて。モクテルのメニューを、定期的にアップしてるんです」

「その写真、見られる?」

飯村はスマホを取り出し、藤田に見せる。はたからみると、ただ世間話をしている二人にしか見えない。一方の健太は、相変わらず黙々とパソコンに向かっており、目は充血して真っ赤になっている。結局、健太はその日、誰とも会話することなく、一日中一人で資料作りに勤しんでいた。

―― 翌日、企画ブレスト会議

「じゃあ、Hoursキャンペーンの企画ブレストをはじめましょうか。ブレストなんで、ざっくばらんにアイデアを出してもらえば」

ミーティングルームには藤田、飯村、健太の三人がいた。企画の中心メンバーだ。

「藤田さん、企画書を作ってきたんで、提案してもいいですか?」

健太はミーティングがはじまってすぐに、手を挙げて発言した。

「え……、もう企画書まで作ったの?」

「はい。気合い入ってるんで」

健太はちらっと飯村を見るが、彼女はいつもと変わらない表情のままだ。

「こちらが企画書になります」

健太はパソコンをモニターに繋ぎ、作成した資料のPDFを開く。表紙には「Hoursキャンペーン企画案」と書かれている。

「おお、なんか、ちゃんとしてますね」

飯村がとぼけた声でつぶやく。健太は企画書の内容について、PDFを一枚 一枚めくりながら、説明を進めていく。一人でひたすら話し続け、終わった時には、すでに二十分以上が経過していた。

「以上が、僕の企画案になります」

健太が話し終えると、会議室は静寂で包まれる。藤田は額に手を当てながら、話しはじめた。

「ああ、ありがとう。気合いは伝わったよ。ひとまず、健太の二つの案は、候補として入れておくよ。……さて、他にもいろいろとアイデアを出していこうか」

藤田のその発言に、健太は眉をひそめた。

「え、そ、それだけですか? あの、僕の提案に対しての意見などは……」

「ああいや、もちろんあるんだけど時間も限られてるし、まずは数を出して、いろいろな方向性を探っていこうよ」

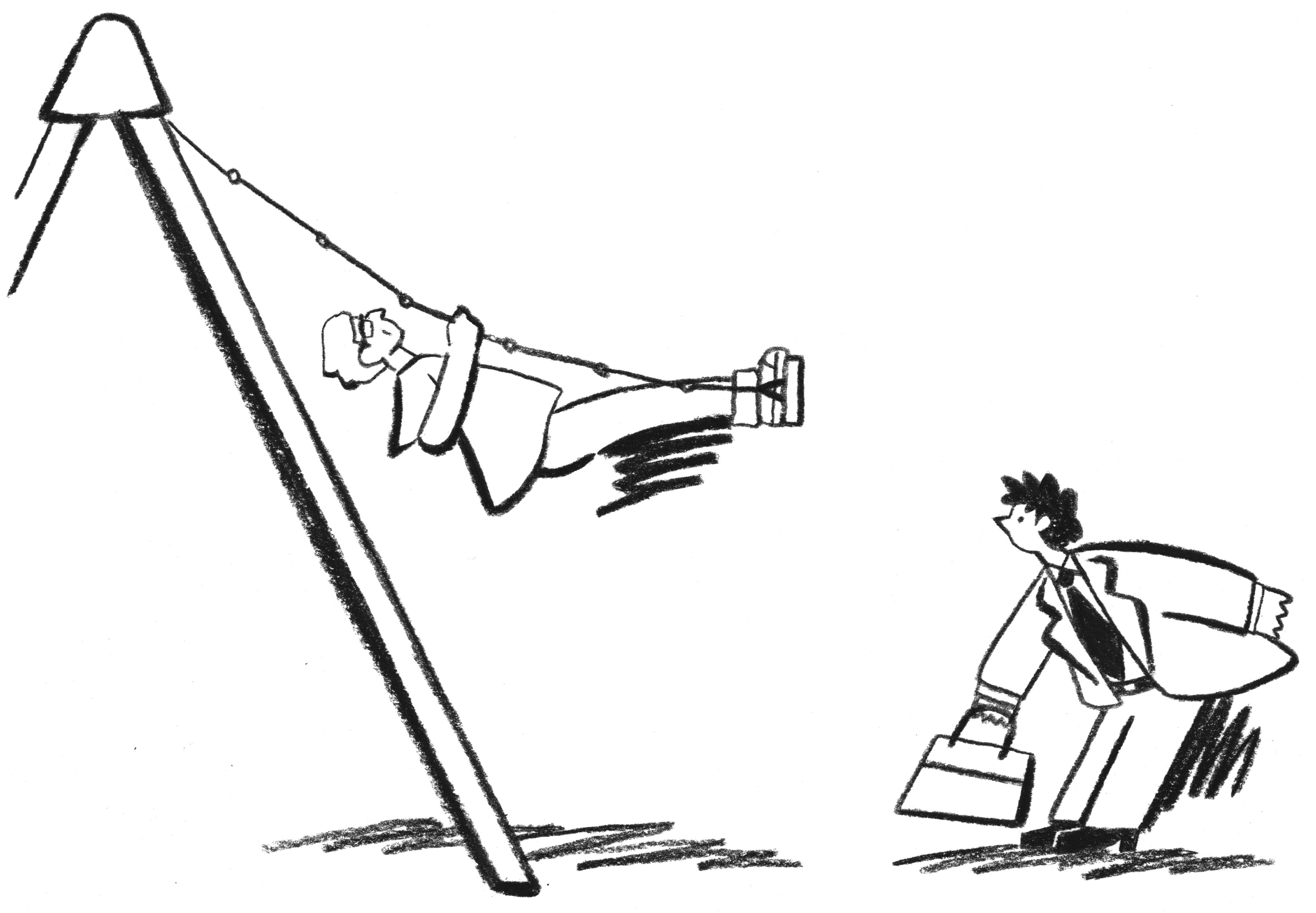

「そんな、がんばってこんなに資料も作ったんですよ! そんな冷たい反応はないじゃないですか!」

「まぁまぁ、今はブレストだから。もう少し議論が進んだら、しっかり健太の案についても揉むよ。落ち着いて、健太」

藤田がなだめるように健太を優しく諭したあと、飯村が健太を見ながらつぶやく。

「健太さん、がんばって資料作ったんですね。私、箇条書きですけど映していいですか?」

飯村は健太のパソコンからケーブルを抜くと、自分のパソコンにつけ替える。

飯村が映し出したのは、Wordに箇条書きでいくつかのアイデアが書かれた簡単なメモのようなものだった。

「こんな感じで考えてきたんですけど、どうですかね? なにか気になるものはありますか?」

飯村は肩の力が抜けたトーンで二人に問いかける。藤田はしばらくモニターを見つめた後、「面白そうなのばっかだね。三番のは、この前話していたモクテルの写真の件だよね?」と飯村に話しかける。 その後、藤田と飯村はメモを見ながらいくつかのアイデアについて意見を交わし続けた。その間、健太は一言も話すことなく、ただただそのブレストの様子を眺めているだけだった。

続いて、藤田が飯村と同じ要領でメモをモニターに映した。飯村よりももっと雑な感じだったが、要点はまとまっている。

「この前チャットで中村とやり取りしていた内容からヒントを得たんだけど、休肝日にモクテルを、とか健康側面でアピールできないかな。あいつ、奥さんから飲み過ぎだって言われて、毎週木曜日を休肝日にされたんだって。自業自得だけどね」

「いいですね、それ。なんなら、美容モクテル、ヘルシーモクテルとか、休肝日に絞らなくてもできそう」

「おお、確かに。それも候補に入れておこう」

その後もしばらくブレストは続き、十個ほどのアイデアが最終的には残っていったが、健太は終始黙っていた。ぐっと固く口を結んだまま。

「ま、こんなもんかな、最初のブレストだし。いっぱい案が出たね。やっぱ、飯村さんがいるとアイデアが広がって助かるよ。健太もありがとう、企画書までくれて。でも、ブレストの時は、今みたいにたくさんアイデアを広げるような話ができると、もっといいかな」

「は、はい……。わかりました……」

健太は苦虫を噛み潰したような顔で、返事をする。ミーティングが終わり、藤田と飯村はブレストの続きとも雑談とも取れない会話をしながら、会議室を後にした。一人残った健太は、大きなため息をつく。

「なんだよ、せっかく資料まで作ったのに……」

健太は投げやりな口調でつぶやくと、手に持っている資料でテーブルを叩いた。バンという重たい音が、一人きりの部屋に響きわたる。健太は椅子に座ったまま、肩をこわばらせた。

「絶対に飯村さんには負けないし、藤田さんにもあっと言わせてやるぞ。俺だってできるんだ」

健太は無心のまま、何度も資料でテーブルを叩いていた。バンバンバンと連続的で無機質な音が、部屋に鳴り響く。さっき感じたストレスを発散するためには、こうするしかないのだろうか。健太の表情からは、みるみる生気がなくなっていった。バンバンバン、バンバンバン……。

「ど、どうした、健太。ロボットみたいに同じ動きばかりして」

健太が気づかないうちに、坂下がドアから顔だけをのぞかせていた。

「ああ、いや、ちょっと考えごとをしていて、すみません」

そう言うと健太は荷物をまとめてそそくさと部屋を出ていった。

……うげぇ、なんだ、これ。我ながら、最後の自分、怖すぎるよ。ダークサイドってやつ? 見なければよかった。映画なんて見る気分じゃなくなっちゃったよ。さっさと家に帰って、今日は早く寝よう。