混沌に入るチーム

多分、今日はリッキーと会うだろうな。メンバーと意見を言い切る話し合いをした帰り道、駅の改札を出たところで、ふとそんな直感が働いた。

「どうして先じゃないんですか」

遠くから、男性の声が聞こえる。少し怒っているようだ。面倒なクレーマーか何かだろうか。目を合わせないように、下を向いて歩く。

「どうして後になってわかるんですか」

声がだんだんと近づいてくる。スマホか何かで話しているようだ。

「返却できませんか」

同じ電車から降りた人たちがまばらに歩く中、僕は俯き加減で、少し早歩きになる。

「え? どうにもできない? そんな商売ありますか」

なんか、聞いたことある声のような気がするけど、目が合って、違う人だったら面倒だから、そのまま通り過ぎようとする。

「あ! いや、解決しました。どうも。見越してたんですね。ありがとうございました」

急に、男性の声が穏やかになったかと思うと、あたりが静かになる。後ろから、足音がこちらに近づいてきている。すごいスピードで、何かが近づいてくる。

「これ、飲んでください」

そう聞こえると同時に、肩がポンッと叩かれた。「ひゃ!」と情けない声を出しながら、僕は振り返る。やっぱり、あの男だった。

「な、何、リッキー。どうしたの」

「これ」

そう言いながら、リッキーはペットボトルの炭酸水をこちらに差し出してきた。僕がマーケティングを担当したこともある、「Hours」だった。

「あ、ありがとう」

ふがっと足元で鳴き声がする。下を見ると、金太郎がいた。

「今日は、金太郎なんですね」

「ええ。浦島は、娘の家で寝てます」

「本当、人それぞれですね」

「犬ですけどね」

リッキーと金太郎が歩き出す。

「行きましょうか、あの公園に」

「はい。リッキーに話したいことがあるんです」

一緒に肩を並べ、公園に向かう。途中、リッキーからもらったHoursを開け、喉を潤す。

「そういえば、なんか電話で怒ってませんでした?」

「え? ああ、いや、怒っていたというより、困ってて」

「困ってた?」

「はい。自販機で、このお茶を買ったら、ルーレットでもう一本当たっちゃって」

「ラッキーじゃないですか」

「でも、先にお茶を買ったんですよ。だから、いらないんです、もう一本は。散歩の邪魔になるし」

「は、はぁ。それで、電話とどう繫がるんですか?」

「自販機に書いてある番号に電話したんです。なんで、当たりが先にわからないんだと」

なんだ、それは。そんなことで、あんなに必死な感じで電話してたのか。

「そ、そんなことで……」

ちょうど、公園に着いた。「大事なことです。勝手に当たりだといって、ほしくもないのにもう一本出してきて」とリッキーは話しながら公園に入っていく。

薄明るいライトに近い位置から、リッキー、僕、金太郎と、五年前と同じ順番で、いつものベンチに座る。金太郎は浦島太郎と違って、ベンチに座りたがるタイプだった。

「電話して、どうするつもりだったんですか?」

「今日当たった分は返却するから、自分がほしい時に、今日の当たりの分をくださいとお伝えしました」

そんな無茶な話は聞いたことがない。それで、さっきの電話の声の内容に繫がっていくのか……。

「でも、どうしようもないと言われて。途方に暮れていたところに、健太さんが現れました。ちょうどよかった。もしかしたら、見越していたのかもしれないですよ」

「そんなわけないでしょう」

「ええ、私もそう思います」

変な会話だなと思いながら、もう一度Hoursを口に運ぶ。

「普通、諦めますよ」

「普通で終わってたら、普通のままですよ。自分も、この世界も」

「世界って、大袈裟な」

「お金を入れて、先にルーレットが回って、当たったら商品が選べてお金も返ってくる。そっちのほうが、嬉しくないですか?」

「まぁ、自販機の仕組みでそんなことができれば」

「できるでしょう。QRコード決済とかたくさんついてるんですから、最近の自販機は」

「確かに。でも、そんなことしたら、お金だけ入れて、当たりが出るまでルーレットを回す人が出てきませんか?」

リッキーは、突然顎に手を当てて、黙り込んだ。その間、またHoursを飲む。炭酸が強くて、相変わらずおいしい。パチンと、リッキーが胸の前で手を叩く。

「健太さんの言う通りです。だから、買った後でないと、ルーレットが回らないんですね」

「そうですよ」

「それならそうと、電話の人も教えてくれればいいのに」

「急にそんな電話かかってきたら、困惑しちゃうでしょう」

「確かにそうですね」

リッキーがニコリと笑う。電話する前に、考えないんだろうか。

「健太さんがいい意見を言ってくれたので、私は一つ勉強になりました。普通じゃないのを目指すのは、大変なことです」

意見と言われ、今日の出来事をリッキーに共有しようとしていたことを思い出す。

「今みたいな感じで、今日、メンバーといい話し合いができたんです」

リッキーが、さらに口角を上げて、ニコリと笑う。

「素晴らしい。よく頑張りましたね」

「いや、頑張ったのは、メンバーの二人です。一生懸命考えて、たくさん意見を出してくれました。もっと早く気づいていればな……。ザッソウが大事なことなんて、五年前から気づいてたはずなのに」

「立場が変わると、つい忘れてしまうこともあります。チームのメンバーの一員として周りとザッソウをする。マネージャーとして、チームのみんなでザッソウできるようにする。似てるようで、全然違いますから」

確かに、そうだ。これは、僕にとって、チームをいい感じにするための冒険だ。今までの冒険とはまた一味も、二味も違う。そう言えば、五年前のリッキーは視座についても話をしてたな。

「これが、視座が変わるってやつですか?」

リッキーは大きくうなずく。

「そうです、そうです。視座が変わると、これまでできていたことが急に疎かになってしまうこともある。人によっては、それが続くと、天狗になってしまう。気をつけないといけません。偉くなったわけではなくて、視座が変わっただけなんです。立場が変わって、勘違いして、ダメになっていく人をたくさん見てきました」

リッキーは何かを思い出したのか、苦い顔をする。よっぽど、天狗になった人をたくさん見てきたんだろうか。

「そ、そういうもんですか」

「喧嘩にはなりませんでしたか?」

リッキーに聞かれ、赤井さんと古田さんがヒートアップして、意見がぶつかったシーンが頭に浮かぶ。

「意見がぶつかって、ヒヤッとするシーンはありました」

「ほぉ。それで?」

「つい、止めてしまいそうになったんですけど。リッキーの言葉が頭に響いて。『言いたいことを言い切る。それができるチームは強いですよ』って」

「そんないいこと言ってましたか」

「言ってましたよ。覚えてないんですか」

「思いついたことをそのまま口にしてるだけなので。あまり覚えてないんです、何を話したのか」

思いついたことを口にするから、さっきみたいにすぐ電話しちゃうんだろうな。

「それで? 健太さんは止めずに済んだのですか?」

「はい。むしろ、乗っかっちゃおうかなと思って。僕も、二人に対して意見をぶつけました」

「素晴らしい。いいノリですね」

「はは。確かに、ノリがよくなって、話し合いが面白くなった感覚はありました。隣に部長がいたんですけど、つい存在を忘れてしまって」

「こっから、混沌がきますよ」

「え? こ、こんとん?」

「カオスという意味の」

「ああ、その混沌ですか」

なんだ、急に怖いこと言って。メンバーと言いたいことを言い切ることができたのに、なんで混沌なんてものがくるんだ。

「なんで、混沌なんかくるんですか? チームメンバーとはいい感じですよ」

加藤さんを除いて、と心の中で補足する。

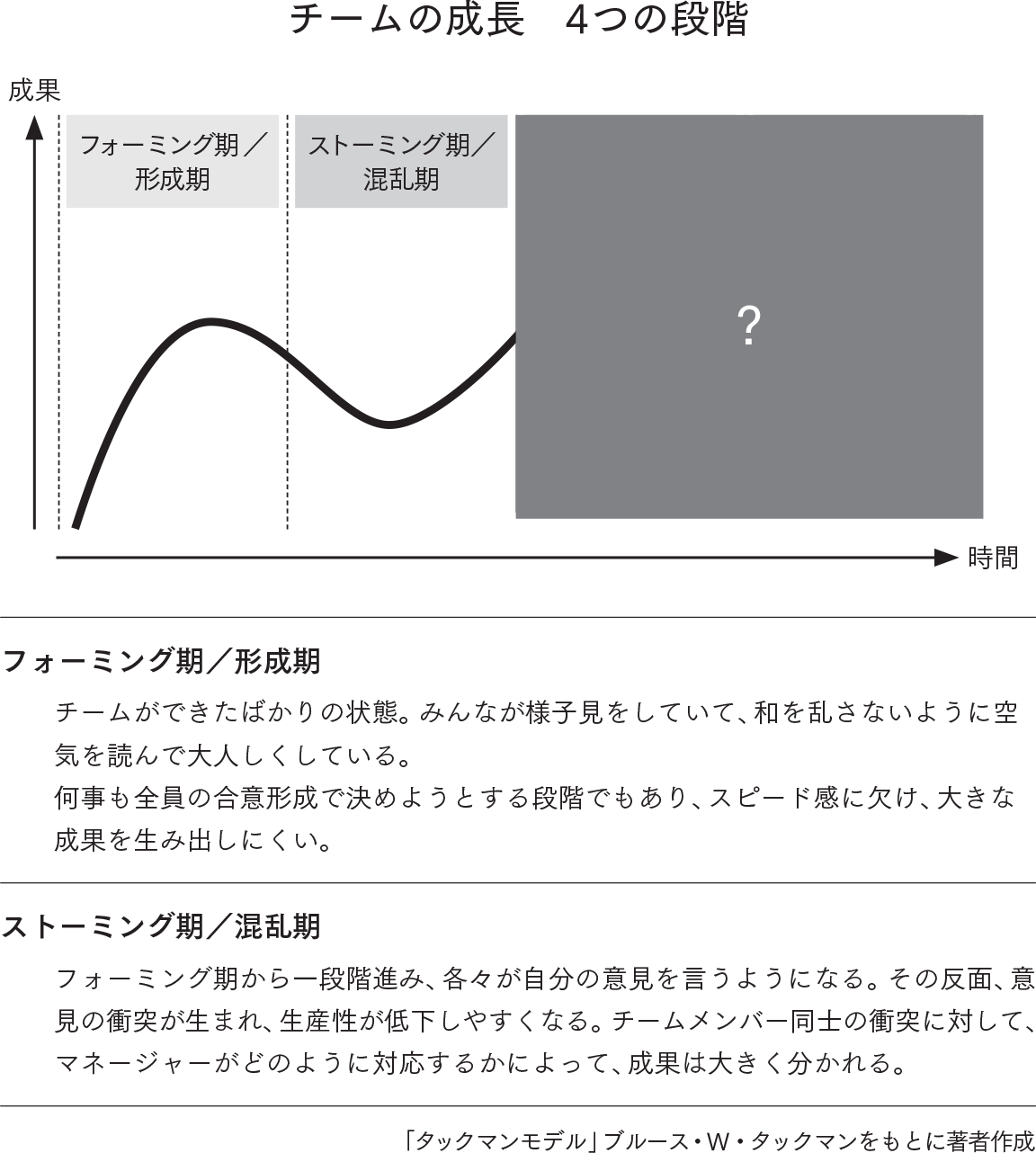

「言いたいことを言えるということは、これから先も衝突が生まれるということです。それぞれが、自分の意見を出し始めることで、一時的に仕事のスピードや効率が落ちるかもしれない。そういうチームの状態をストーミング期と言います」

「え、そんなことになるんですか」

「傾向としてという話です。しかし、そうしたストーミング期を乗り越えた先に、チームはもう一段階成長する」

「は、はぁ……」

「という話を、友達から聞いたことがあるんです。チームについて、熱心に研究しているね」

「混沌かぁ。なんか、ちょっと怖いけど、でもチームの成長には必要ってことですよね」

「そうです。ちなみに、ストーミング期に入る前の健太さんのチームは、フォーミング期と言われる時期だったのかと思います。周りと同調して、互いのことがよくわからないから、無難なことしか言わない。そこから、少しずつ、コミュニケーションの量を増やして、『言っていいんだ』という段階に入っていったのが今です」

「なるほど。面白いですね。そういう視点で、チームを見たことはなかったです」

僕はスマホを取り出し、今聞いた話を忘れないうちに、急いでメモする。メモを取り終えると、ふと、疑問が出てきた。

「ストーミング期の次はなんという期になるんですか?」

ストーミング期を乗り越えた先に、チームとしてのさらなる成長があるなら、なんとか期という名前がついているはずだ。

僕が、素朴な疑問を問いかけると、リッキーは少しだけ首をかしげ、こちらをじっと見つめてくる。右側の口角だけクイッと上げると、ポケットに手を突っ込み、僕の顔を見つめながらスマホを取り出す。

「ちょっと、お待ちくださいね」

リッキーは、僕の顔から視線を外すと、スマホを触り始める。「ええっと、あれ……。どこだっけな」とブツブツと独り言を言いながら、何かを検索しているようだった。僕はもう一度、金太郎の頭を撫でる。「ああ、あったあった」。リッキーが目当ての何かを見つけたようだ。

「はい、健太さん、こちらを見てください」

リッキーが、横向きにしたスマホの画面を僕に見せてくる。でも、なぜか右側半分を左手で隠している。隠されてない部分には、フォーミング期、ストーミング期と書かれた曲線のグラフが見えた。

「これ、タックマンという心理学者が考えた、チームの成長モデルです。一番左がフォーミング期、その次がストーミング期」

「なるほど、さっき話してたやつですね。僕たちのチームは、ストーミング期に入り始めている」

「ええ」

「それで、その次は?」

そう、問いかけると、リッキーは黙り込み、また右側だけ口角をクイッと上げて、こちらの顔をじっと見つめてくる。スマホの画面を隠す左手は、全然動かない。

「その、次は?」

僕は、もう一度問いかける。それでも、左手は全然動かない。ふがっと、金太郎の鳴き声。しばしの静寂。僕は、リッキーの様子を窺う。遠くのカラスの鳴き声が公園に届いてくる。

リッキーが少しだけ腰を浮かせ、体勢を変えた。今だ!

リッキーの左手を、自分の右手でバッと摑む。リッキーのスマホを持つ右手にグッと力が入る。スマホを隠すリッキーの左手をずらそうとするが、ピクリとも動かない。歯を食いしばって、もう一踏ん張り、力を入れてみる。「ググ」という声が思わず口からこぼれ出す。

リッキーも、口を真一文字に閉じ、必死の表情だった。一進一退の攻防はどのくらい続いたのだろうか。じんわりと額に汗が出始めたところで、僕は観念して、手を離した。背中を、ベンチに預ける。遠くでまた、カラスが鳴いた。

「どうしても、見せたくないんですね」

「知らないほうが、楽しいですよ。冒険は」

「目の前に、宝の地図があるのに」

「宝になるかどうかは、健太さん次第です、これからの」

「まぁ、そうか」

確かにそうだ。これからどうするかで、このチームが宝のように価値があるものになるかどうかは変わってくる。

「それでも、間違いなく、チームとしてはいい感じに成長していると思いますよ。そして、健太さんもマネージャーとして、いい感じに成長している」

「ありがとうございます」

リッキーはいつも素直に褒めてくれる。それが、自分の原動力にもなっていた。

「ただし、ここからまた、マネージャーとしての健太さんの正念場がくる気もします」

「そ、そうですよね。なんか、そんな気もしています」

「健太さんは、健太さんです」

また、当たり前のことを。それはそうでしょう。

「そんなこと、わかってますよ。さすがに」

「わからなくなるかもしれませんし、そうならないかもしれません」

「また、変なこと言ってる。僕は、僕ですよ」

「その心意気です」

リッキーがスマホをポケットにしまうと同時に、金太郎がベンチから軽やかに飛び降りた。

「それでは、また」

そこからは、お馴染みの光景だ。リッキーと金太郎が公園を去り、一人になった僕はHoursを一口飲み、立ち上がる。ひんやりとした風が、首筋を通り過ぎる。夏は終わりに差し掛かり、秋の気配が近づいていた。

リッキーが言っていた、マネージャーとしての正念場とはなんなのか。そして、リッキーが必死に隠していた、チームの成長の先とはなんなのか。

「この先、チームに、そして、僕に、あんなことやこんなことが起きようなどとは、まだ誰も知るよしもなかった……」

なんて、ありがちなフレーズを口にしながら、僕は公園を後にした。