ジョージ・レナードの『マスタリー(日本語翻訳タイトル:達人のサイエンス)』を読みました。本書は、私がソニックガーデンという会社を通じて実現したかった「ソフトウェア開発のマスタリーに向き合う集団」というビジョンを、あらためて言語化してくれるものでした。

本書の中で、マスタリーはこう定義されています。

「初めに困難であったことが、練習や実践を重ねるにしたがい、しだいに簡単で楽しもいのに変わっていく不思議なプロセス」

かつて自分が現役のソフトウェア開発者だった頃に、『達人プログラマー』『ソフトウェア職人気質』『アプレンティスシップ・パターン』といった書籍に感銘を受け、「自分もそうなりたい」「そんな仲間たちと働きたい」と思っていた頃の気持ちを思い出しました。

私は自分の信念や考えを、うまく言葉にしてくれる本が好きです。なんだか肯定された気分になるのです。この『マスタリー』はまさしく、そんな本でした。

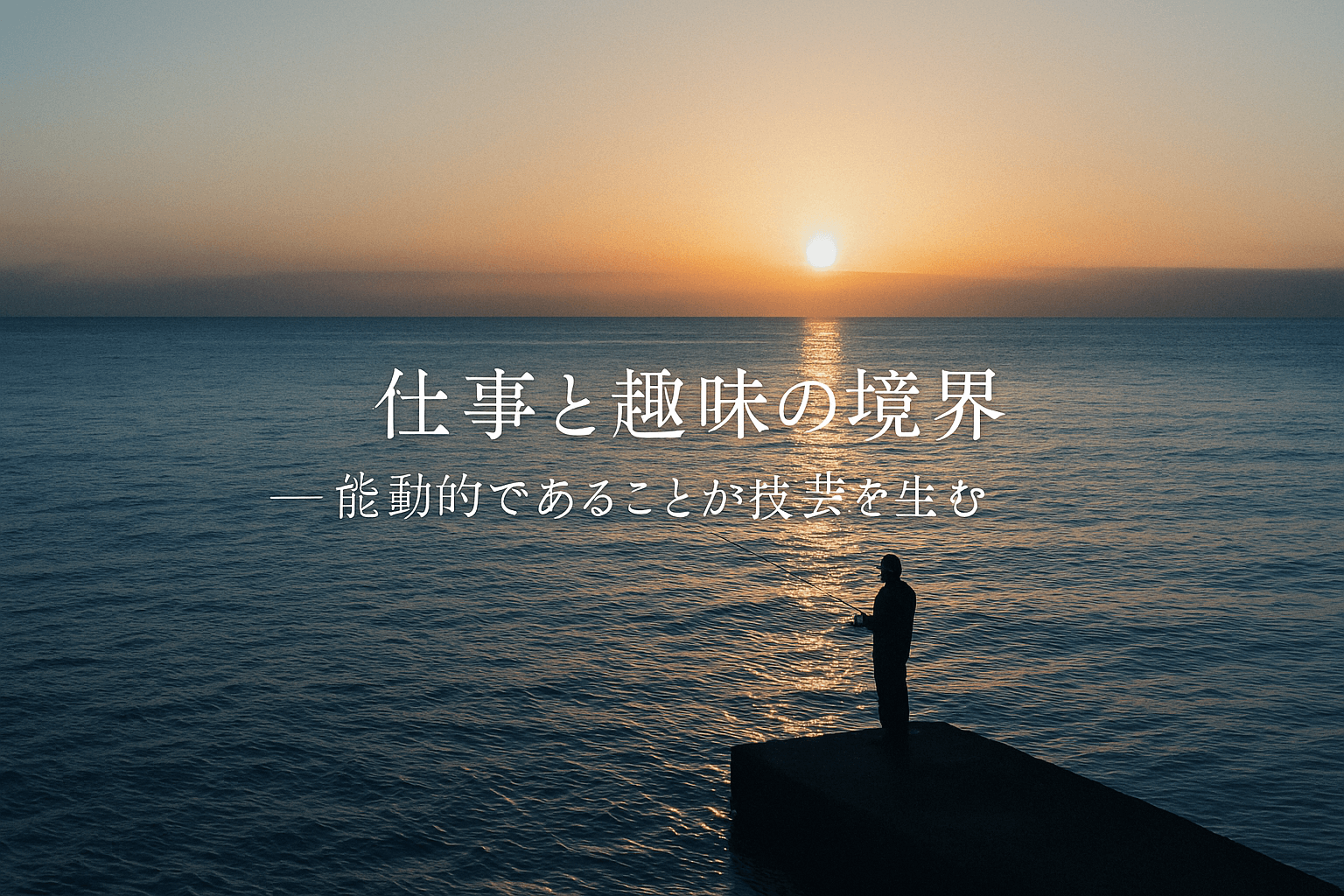

マスタリーの本質:プラトーと向き合う生き方

本書『マスタリー』は、スポーツや武道に限らず、人生におけるあらゆる「学び」の本質を解き明かそうとする本です。

本書で語られるマスタリーは、明確なゴールに向かって一直線に進むものではありません。むしろ、そこにあるのは“過程”の中にある楽しさであり、学習曲線が水平になって成長が目に見えない「プラトー」と呼ばれる平坦な時期を、いかに過ごすかに本質があります。

とかく現代人は、すぐに成果を求めたり、成長が実感できない時期を「無駄」と捉えがちです。しかし、このプラトーの期間こそがマスタリーの道であり、淡々とトレーニングを続けることこそが、熟達への唯一の道だと本書は教えてくれます。

マスタリーの曲線は、一歩ずつ階段を登っていくようなものではなく、平坦な期間が続いた後に上達のスパートがあり、そこからまた平坦な期間が続く。どちらかといえば、退屈な期間の方が長いのです。

しかも、ゴールなどなく、どこまでもひたすらに続いていく。だからこそ、この日々の実践をどう過ごすのか、それが重要になってくるのだと本書では語られています。

ソフトウェア開発は道である:私たちのマスタリー論

本書で書かれたマスタリーにおけるプラトーの存在と、それへの向き合い方は、とても大きな勇気をくれるものでした。

私たちソニックガーデンのことになりますが、私たちは「いいソフトウェアをつくる。」という理念のもと、ソフトウェア開発で価値を生み出し社会に貢献していこうと考えている会社です。

それも、お客さまとは「一緒に悩んで、いいものつくる」というスタンスでお付き合いをし、「いいコードと、生きていく」という思いを持った仲間たちがいます。

そんな私たちにとって、ソフトウェア開発という行為は、単なる仕事のスキルということを超えて、常にさらなる上達を目指していく競技や技芸のようなものだと考えています。なので少し研修をしたらできるような仕事ではないし、どれだけ上達したとしても、さらなる高みが待っていると考えています。

つまり、私たちにとってソフトウェア開発はマスタリーへの道だったということです。そう考えると、マスタリーの道を進むなら簡単には成長はできないし、それでも続けていけば良いのです。

そのことが私が本書を読んでもらった勇気の一端なのです。

達人の条件、5つの鍵と私たちの実践

本書で描かれる達人への手掛かりとして、次の5つの要素が挙げられます。

- 指導

- 練習と実践

- 自己を明け渡すこと(surrender)

- 思いの力(intentionality)

- 限界でのプレイ

これらすべてに共感できます。

私たちソニックガーデンでは、モダン徒弟制度という形で、師匠となる親方ひとりに数人だけの弟子をつけて、まずは型から教えていくこと。プログラミングは研修や学習ではなく、トレーニングとすること。

弟子が入門する際には、当人の意思で教えに従うところから入ってもらうこと。プログラミングに入る前に、タスクばらしで想定すること。ビジョンを大事にすること。そして、時には難しいプロジェクトに挑戦してみることなど。

どれもソフトウェア開発の達人への道だったのだと、本書を読んで再確認できました。

マスタリーに抗う社会で、どう生きるか

今の社会は消費主義や結果主義が主流で、即効性があり、短期的な成果に価値が置かれがちです。その前提には「成功はクライマックスにある」という価値観が広まっているからです。

そうした考え方は、時間をかけてコツコツと実践を続けていくマスタリーとは真逆の、その場しのぎの反マスタリー的な価値観だと本書では伝えています。

反マスタリーが蔓延することで、多くの人の能力開発の機会を逸し、その過程を楽しむことをなくし、社会全体で見ても長期的な繁栄に目を向けず、価値あるものを生み出せなくなってしまう。未来の成功のために今を犠牲にするのではなく、成果の出ない「今」をどう過ごすかにこそ、人生の意味があると説いています。

この考え方は、私自身がソニックガーデンという会社の経営を通じて大切にしてきたこととも重なります。

計数的な目標設定からの逆算でのスケジュールと、それを遵守するためのマネジメントが一般的なのが経営の世界ですが、私たちソニックガーデンでは定量的な目標は定めず、一つ一つできることを積み上げていくことに注力しています。これは、マスタリーな世界観で経営をしているとも言えます。

私たちソニックガーデンが提供する「納品のない受託開発」も、マスタリーな世界観に基づいています。納品してリリースというクライマックスを求めず、淡々と、だけど少しずつ改善を続けていける保守性を維持し、事業の成長と共にソフトウェアを開発し続けていくことが根底にあります。

そして、ソフトウェア開発のプロセスや取り組み方も、ただ動けば良いわけではなく、しっかり設計をした上で、ソースコードで意図を表現していくことを大事にしています。その場しのぎで対応することを良しとせず、正射必中の構えで取り組んでいるのも、マスタリーな世界観に通じます。

それは、技術を「使いこなす」ことよりも、「身につけていく」姿勢を重視する、まさにソフトウェア開発におけるマスタリーそのものです。目に見える成果が出ない期間も、学び続け、鍛え続ける。そこに価値を見出す──それが、私たちの文化に深く根づいています。

達人は「永遠の初心者」

最後に、本書でとても印象的だったのは、達人とは「完成された者」ではなく、「永遠の初心者」であるという視点です。

達人(Master)は、気負う者ではなく、自らを笑い、新しいものに驚き、間違いを恐れず試す、そんな「フール(Fool)」の精神を合わせ持っています。ここで言うフールとは、思考を止めた愚か者ではなく、中世の宮廷にいた道化師のように、自我やプライドを手放した者のことです。

それは「空(くう)」の状態であり、この態度こそが創造性の源であり、マスタリーの根底に流れる精神性でもあると本書では語られています。

本書の最後に書かれたエピソードでは、柔道の祖である嘉納治五郎が死に面したとき、白帯をつけて埋葬してほしいことを願ったという話には、本当の達人の姿を見ることができました。

まだまだ、私自身とてもそんな境地には至れていませんが、私たちソニックガーデンでは達人を目指す仲間と共に、目の前のことをコツコツと、そんな日々を一生懸命に過ごしていきたいと思う次第です。

ソフトウェア開発をマスタリーとして捉え、淡々と、でも情熱を持って続けていきたい。そんな仲間を、私たちはいつでも歓迎しています。