マネージャ寓話:大きな結論か小さな相談か

オフィスから少し離れた喫茶店の奥の席で二人の男、上司と部下が向かい合って座っていた。しばらくの沈黙のあと、意を決し...

オフィスから少し離れた喫茶店の奥の席で二人の男、上司と部下が向かい合って座っていた。しばらくの沈黙のあと、意を決し...

前回の記事では、私たちソニックガーデンがどういった経緯を経て、物理オフィスをなくした完全なリモートワークまで辿って...

私たちソニックガーデンには、本社オフィスがない。全員がリモートワーク、在宅勤務なので、物理的に出社するためのオフィ...

2020年度には小学校でプログラミング教育が必修化されるようだ。その是非について多くの意見があるが、少なくとも早め...

「ふりかえり」は、プロジェクトや職場において継続的な改善をしていくための取り組みのことだ。もともとはシステム開発の...

先日、「北欧、暮らしの道具店」を運営するクラシコムの青木社長と対談をさせてもらったのだが、個人的にも非常に楽しい機...

とある企業に二人の優秀なマネージャがいた。彼らはプロジェクトを成功させて、成果を上げることで社内からも一目置かれる...

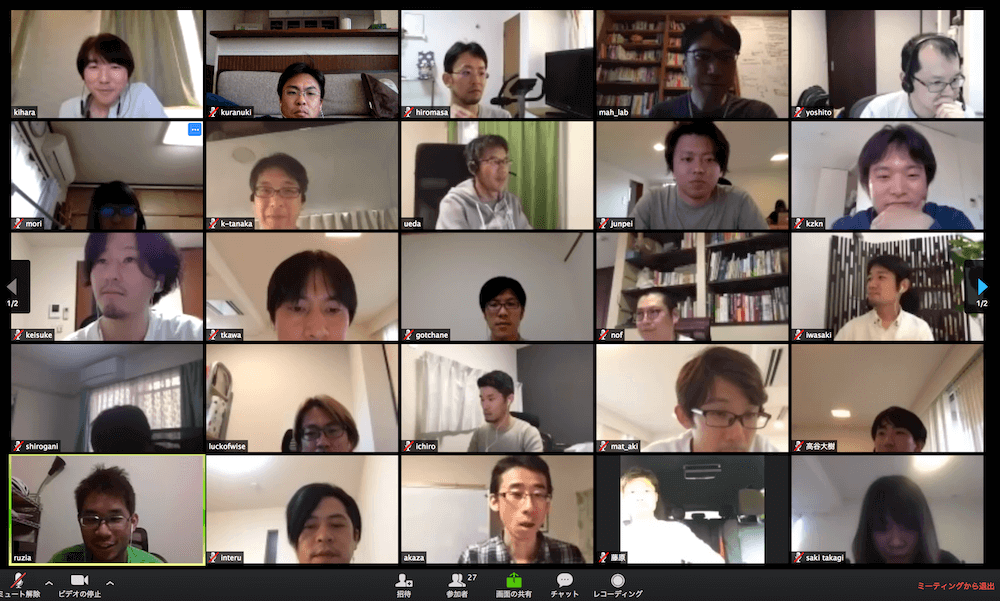

先日、私たちソニックガーデンでも新入社員を迎える入社式を行った。全社員がリモートワークで全国各地に散らばっているた...

木こりのジレンマという話がある。刃こぼれした斧で一生懸命に木を切っている木こりに、「斧を研いだらどうか」というアド...

リモートワークをする人たちだけに限らず、今や多くの場面でテレビ会議を活用する人が増えてきたように思う。時代の流れな...

今やどんなビジネスでもITが関係している。ITを支えているのはソフトウェアだ。あらゆるものがソフトウェアで実現され...

先日ソニックガーデンが、「働きがいのある会社」ランキングで5位に入選しましたが、今度は、第3回ホワイト企業アワード...