雑談ばかりで仕事しない人をどうするか?など、ザッソウにまつわる質問と回答

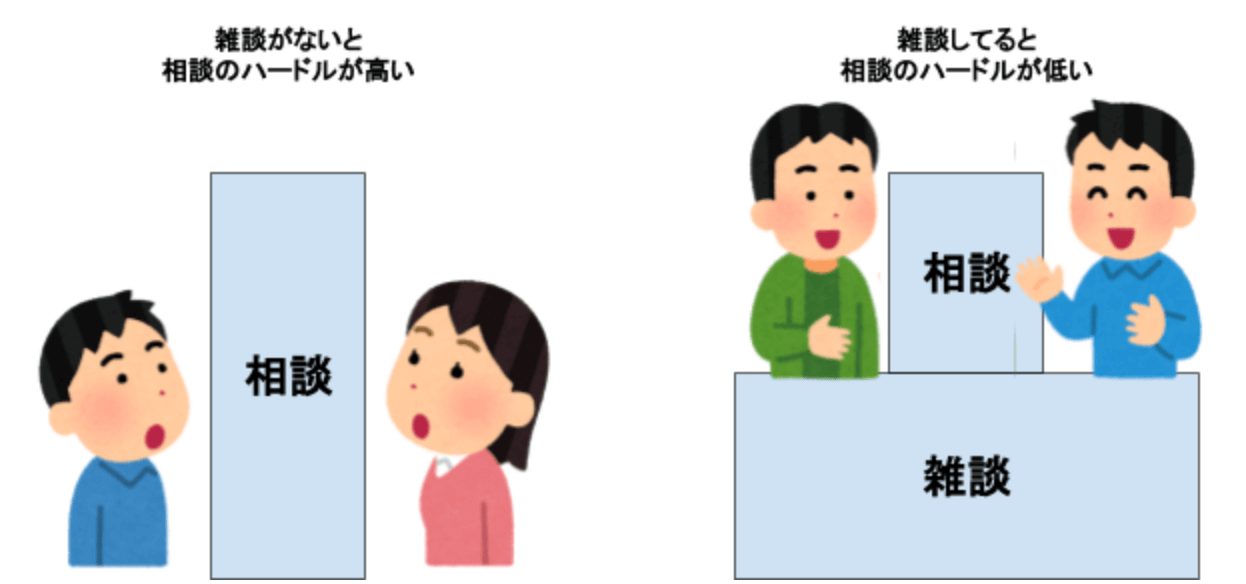

先日、雑談と相談をあわせて「ザッソウ」と呼んで浸透させることで、チーム内のコミュニケーションを円滑にするための関係...

先日、雑談と相談をあわせて「ザッソウ」と呼んで浸透させることで、チーム内のコミュニケーションを円滑にするための関係...

今、世界で起きていることをインターネット黎明期のブラウザをつくったマークアンドリーセンという人がこう言ってます。 ...

経営者やマネージャにとって、上手に権限委譲をするというのは組織を育てていくための重要な課題であると考えている人は少...

先日、以下のような内容をSNSでつぶやいたところ、大きな反響をいただいた。 スペインからロンドンに約1ヶ月いってる...

今週末(2019年8月31日)には、最新刊『ザッソウ 結果を出すチームの習慣』が発売になります。同時発売で10%オ...

今年2冊目となる書籍を出すことになりました。2019年8月末に発売予定です。Kindle版も同時期に発売になる予定...

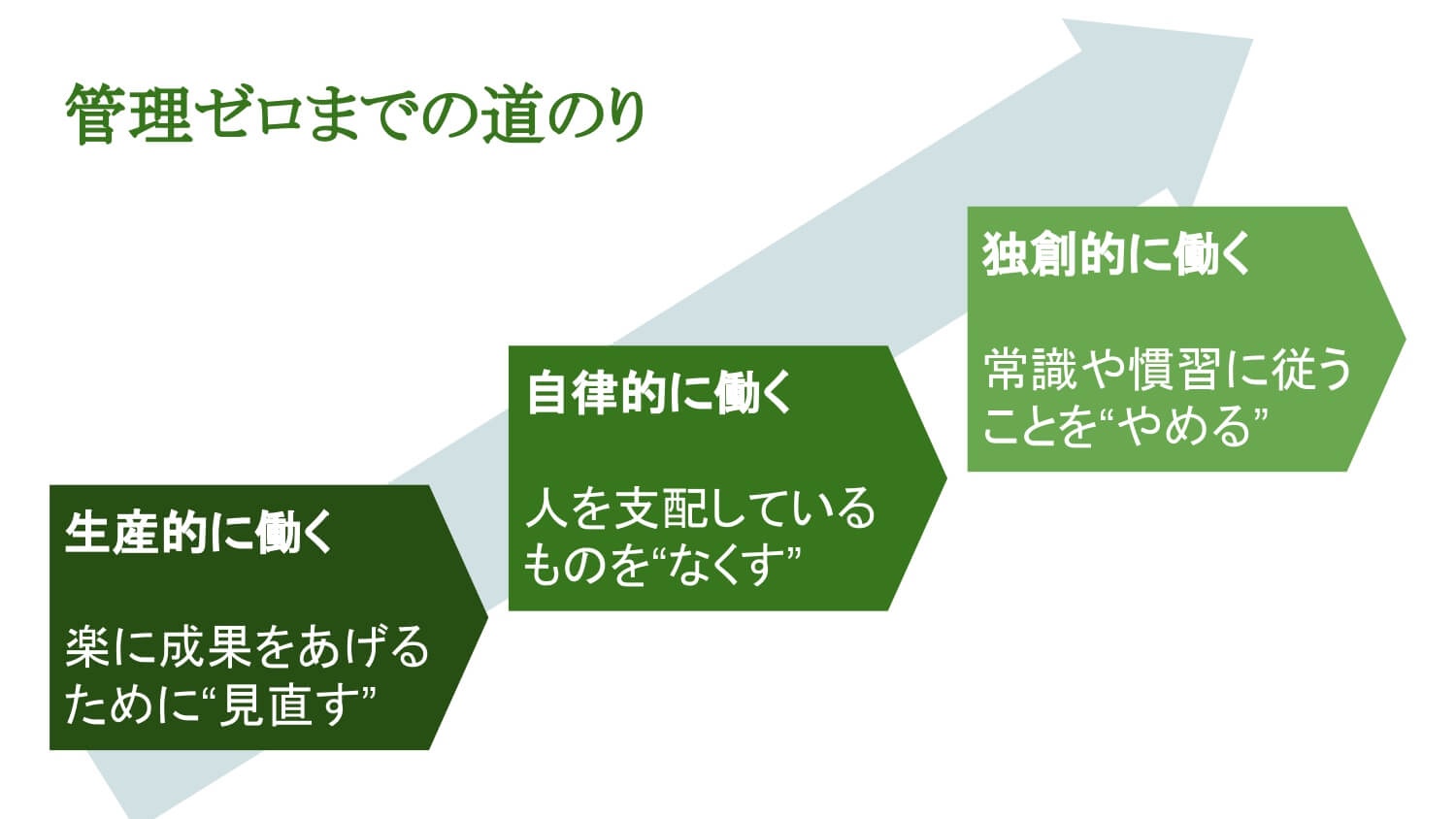

前回の記事では、「マネジメント」と「管理」は違うものであるという主張を述べた。管理はマネジメントの手段の一つに過ぎ...

「管理ゼロで成果はあがる」は、私にとって経営者になってから単著で3冊目の本となります。今回の本は、アクティブ・ブッ...

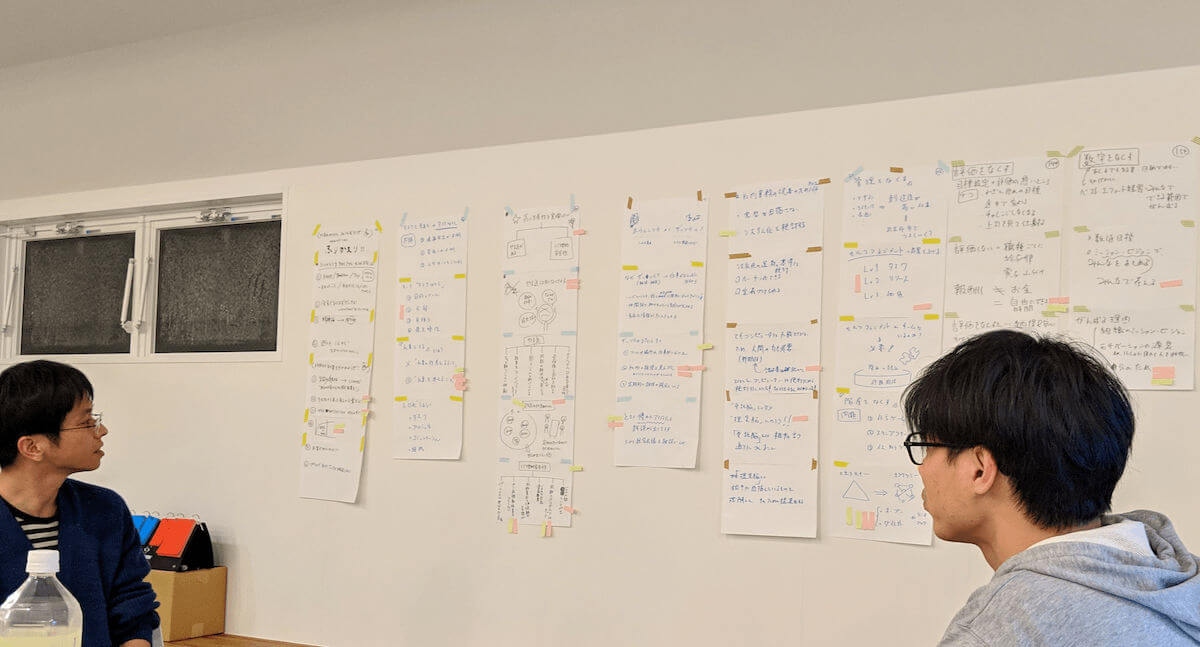

「アクティブ・ブック・ダイアローグ(以下ABD)」という読書会が注目されています。準備なしで参加でき、短い時間で1...

先日、単著としては3冊目となる「管理ゼロで成果はあがる」を出版しました。 「本を書くのはどれくらい大変ですか?」「...

先日の要求開発アライアンスでの出版記念講演で使った講演資料を公開します。見やすいように抜粋版として画像にしてみまし...

先日、ティール組織やホラクラシー に通じる経営スタイルを追求している「自然経営研究会」の開催するイベントのパネルデ...